Renato Zangheri non è stato un “grande sindaco”. Ci sembra onesto sottrarci dal coro stonato degli incensatori che si è sollevato dopo la sua morte. Non ha avuto la sensibilità sociale di Francesco Zanardi, il “sindaco del pane”. Non possedeva la forza politica che il “sindaco della liberazione”, Giuseppe Dozza, aveva messo in campo per ricostruire la città dalle rovine della guerra e per fondare un sistema di aziende municipali al servizio del bene comune. Gli è mancata la lungimiranza strategica del suo predecessore, Guido Fanti, quando ridisegnò l’assetto urbanistico della città e quando sfidò l’apparato scolastico statale col “tempo pieno” comunale e le eccellenze del sistema educativo bolognese.Bologna era una città che, nel 1970, all’inizio del mandato di Zangheri, aveva quasi mezzo milione di abitanti e quando Renzo Imbeni prese il suo posto sulla poltrona di sindaco, nel 1983, ne aveva il 20% in meno. E non è che un numero inferiore di residenti produsse, di per sé, una migliore qualità della vita. Anzi, ci fu un’incapacità dell’amministrazione comunale di interpretare e dare risposte concrete alle nuove esigenze derivate dai flussi migratori di lavoratori dal Sud Italia e dall’enorme aumento della popolazione studentesca universitaria. Bologna continuò a sviluppare la sua coesione sociale, da cui traeva prestigio, nell’ambito del suo ceppo originario di popolazione, ma fu diffidente, se non ostile, con chi proveniva da fuori.

In poco tempo, si produssero fenomeni di disambientamento, soprattutto nella popolazione giovanile, causati dallo strozzinaggio degli affittacamere (piaga che è proseguita nei decenni successivi), dal costo e dal malservizio delle mense, dalla mancanza di spazi di aggregazione. Chi stava ai vertici di Palazzo d’Accursio pensò che fosse sufficiente continuare con le logiche da “patto sociale” che avevano caratterizzato la pianificazione delle amministrazioni precedenti, non rendendosi conto che, invece, si stava costruendo una specie di “gabbia dell’addomesticamento sociale” che non poteva reggere all’urto delle istanze e dei bisogni di giovani che non erano nati negli “allevamenti” del modello economico emiliano.

Se vogliamo proprio dare a Zangheri un’etichetta, quella più appropriata è di “sindaco-traghettatore”. Riceveva dai suoi predecessori un’eredità politica e amministrativa consistente, il suo compito era fare di Bologna una vetrina internazionale. Col suo fascino da affermato docente universitario, col suo inglese oxfordiano, il suo sorriso a 42 denti, aveva le caratteristiche per rappresentare al meglio l’immagine della buona amministrazione della città, ad alimentare la leggenda dell’isola felice del comunismo all’emiliana, del “capitalismo gestito da noi”.

A lui venne attribuita anche la “cultura delle larghe intese” e, in un periodo in cui il PCI sposò la linea del “compromesso storico” con la Democrazia Cristiana, questa sua intuizione rappresentò una discreta affermazione personale nell’ambito delle forze politiche del cosiddetto “arco costituzionale” e lui non si sottrasse ai “doveri dell’unità nazionale”.

Così, quando in tutto il paese, alla fine del 1976, cominciò a prendere forma un movimento giovanile che, portando avanti bisogni legati alla condizione di non garantiti e precari, esondava l’alveo della “tradizione storica del movimento operaio”, opponendosi alle politiche di austerità e sacrifici del governo dell’astensione, presieduto da Giulio Andreotti e sostenuto all’esterno dal PCI, Renato Zangheri dettò la linea: “La legalità costituzionale è per le masse popolari e per il nostro partito un elemento determinante, oltre il quale c’è l’attacco eversivo che si deve respingere con la forza della mobilitazione democratica”.

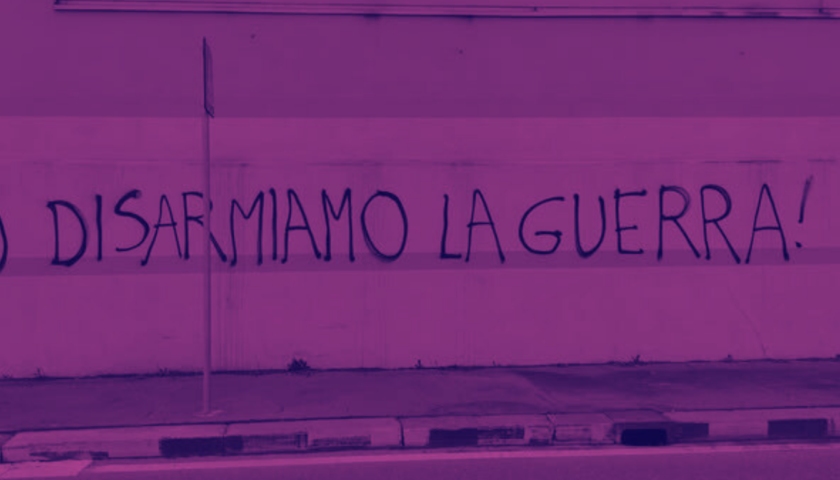

Ma, come spesso capita, non tutte le storie hanno un buon fine. E così, anche la storia di Renato Zangheri, all’inizio della primavera del 1977, cominciò a sgretolarsi. Il paradosso è che questo movimento, che il Pci definì “diciannovista”, si sviluppò soprattutto a Bologna. Che, in via del Pratello 41, per via di una legislazione “permissiva” che non era così “efficiente” come le successive leggi Mammì e Gasparri, si poté aprire un’emittente radiofonica, Radio Alice, che ogni giorno dai suoi studi “lanciava parole e proclami più pericolosi di una bottiglia molotov”. Che la cittadella universitaria, intorno a Piazza Verdi, divenne il cuore della protesta studentesca e giovanile. Che il PCI, partito/padre/padrone di Bologna, era indicato come l’avversario/nemico da combattere.

Zangheri, la sua Giunta e il suo partito, non ressero l’onda di quella sconosciuta sfida sociale e si misero (coscientemente) dall’altra parte della barricata. Fu lo stesso sindaco a rivendicarlo anni dopo: “Nel ‘77 noi mettemmo al primo posto la difesa dell´ordine democratico e io fui accusato di un eccesso di rigidezza, ma non potevo scegliere altrimenti e lo svolgimento dei fatti mi ha dato ragione”.

Lo svolgimento dei fatti fu però questo. La mattina dell’11 marzo 1977 lo studente di medicina Francesco Lorusso, venne ucciso dalle pallottole dei carabinieri, mandati dal ministro dell’interno Francesco Cossiga. Era la risposta che il “governo di unità nazionale” dava alle istanze del movimento che nelle settimane precedenti aveva occupato decine di facoltà universitarie in moltissime città italiane. La replica del movimento bolognese fu dura. La rabbia all’uccisione di Lorusso produsse un pomeriggio di scontri nel centro della città, nei pressi della sede della DC e in stazione. Decine di vetrine furono infrante al passaggio della manifestazione. Nella notte, in Piazza Verdi,venne dato l’assalto al ristorante al Cantunzèin, il ristorante d’elite dove, spesso, Zangheri invitava delegazioni di stranieri in visita alla città.

Nella notte del 12 marzo la polizia fece irruzione nella redazione di Radio Alice. L’assalto, la distruzione delle attrezzature e l’arresto dei redattori avvenne in diretta radio. Terminò così, con la forza, l’esperienza della più celebre radio libera italiana.

All’alba del 13 marzo, una colonna di carri armati sfilò per le strade di Bologna, per arrivare in via Zamboni, nella zona universitaria, per riprenderne possesso. Era la prima volta che veniva impiegato il reggimento Laives dei carabinieri, coi suoi mezzi corazzati. Dopo arrivò il reparto della celere di Padova a presidiare la zona. I blindati erano M113, veicoli corazzati di fabbricazione USA, destinati ad operare su terreni vari. Si trattava di cingolati anfibi la cui corazzata assicurava protezione contro le schegge di granata, contro la fiamma e il tiro delle armi portatili. Si trattava di strumenti da guerra scelti da Cossiga come forma di intimidazione nei confronti degli studenti. Lo ammise lo stesso esponente politico 20 anni dopo. Zangheri era stato avvisato dell’intenzione del ministro dell’Interno, ma non si oppose all’intervento. Del resto, il suo partito, fedele alla scelta del compromesso storico, sostenne apertamente, per bocca del suo “ministro dell’interno”, l’onorevole Pecchioli, l’azione repressiva del governo e gli interventi di polizia e carabinieri.

Il 16 marzo venne impedito al fratello di Francesco Lorusso di parlare in Piazza Maggiore, perché la ferita delle vetrine rotte era più grave della morte di un giovane studente. In più, ci fu il divieto “cileno” di tenere il funerale di Francesco in centro città, relegandolo in periferia,

Bologna come Budapest del 1956? O come Praga nel 1968? In pochi, in Italia, al di fuori degli ambiti di movimento, si scandalizzarono per il forte livello repressivo. Stampa e tv si allinearono sulle posizioni di Cossiga e di Zangheri e non si scostarono dal descrivere l’arrivo dei carri armati come un normale intervento di ordine pubblico. L’università di Bologna non era occupata come gli altri atenei in Italia, ma si era trasformata nella base di partenza “per operazioni d’attacco alla città ed era necessario intervenire”.

Solo un gruppo di intellettuali francesi firmò un appello contro la repressione a Bologna e in Italia. Zangheri rispose stizzito: “Siamo la città più libera del mondo”. Anche stavolta gli fece il verso Cossiga: “L’Italia è il paese più libero del mondo”.

La stagione del ’77 si concluse rapidamente. Il convegno contro la repressione di settembre dello stesso anno sancì, paradossalmente nel momento più alto, la fine del movimento.

Ma quella rivolta giovanile lasciò a Bologna una ferita che non si è più rimarginata. Simbolicamente si era infranto per sempre il mito della “città vetrina”, un vero trauma per gli amministratori e la classe dirigente del PCI. Tutta la leggenda dello “stile bolognese” si era sgretolata.

Bologna era tornata ad essere una città come tutte le altre: senza risposte efficaci alle nuove istanze, con problemi materiali irrisolti e tensioni sociali evidenti. Per esempio, l’arrivo massiccio dell’eroina nel 1978 nelle piazze bolognesi produsse un disastro nelle file dei giovani del movimento, nei palazzi del potere, invece, non venne espressa nemmeno preoccupazione, ad essere temuti erano ancora i giovani ribelli.

Poi ci fu la bomba alla stazione del 2 agosto 1980. La strage, oltre che lasciare attoniti per i morti e i feriti che aveva provocato, produsse un risposta di massa al gravissimo attentato. Ci furono gare spontanee di solidarietà e di soccorso, si ritrovarono insieme giovani e anziani, militanti del partito e dei sindacati e attivisti del movimento. Ma fu ancora una scelta di Zangheri a spaccare i fronti. Il giorno dei funerali pubblici delle 85 vittime in Piazza Maggiore, venne schierato un servizio d’ordine per non fare entrare i “giovani estremisti” in piazza. La motivazione per vietare l’ingresso ai militanti del movimento era stato il timore che, dalla piazza, si levassero fischi all’indirizzo del capo del governo Francesco Cossiga.

Ancora Cossiga, ancora Zangheri, uno strano rapporto quello che si era instaurato tra i due. Sarà un caso, ma durante la visita di due giorni a Bologna, da parte di Cossiga (Presidente della Repubblica), il 31 ottobre 1987, per il cinquantesimo anniversario della morte di Guglielmo Marconi, il Capo dello Stato fece una capatina all’Hotel Baglioni, dove si teneva la festa di matrimonio della figlia di Zangheri, per fare gli auguri agli sposi.

A tanti anni distanza, è lecito domandarsi se Renato Zangheri abbia mai fatto un’autocritica sulle sue scelte del ’77, i carri armati in primo luogo. Pubblicamente non ha mai fatto trasparire nessun ripensamento, a meno che non si possa pensare come tale il concerto dei Clash (i simboli del punk settantasettino), organizzato gratuitamente in piazza Maggiore. Oppure le centinaia di milioni di vecchie lire stanziati per sostenere un Piano Giovani che non decollò mai.

Qualcuno dice che il “professore di storia prestato alla politica” sia stato un sindaco molto amato in città. Può darsi che sia vero. Ma è altrettanto vero che fu schernito e irriso da migliaia di giovani che durante i cortei del ’77 sfilarono con le maschere del suo volto.

zic.it