Le recenti mobilitazioni pro-Pal hanno sicuramente dimostrato che esiste ancora un fondo di empatia tra i popoli. Al di là di questo, leggere la fase senza un’adeguata riflessione sul nostro presente può dare adito a facili entusiasmi. Da più parti si leggono editoriali che propongono commenti e abbozzano riflessioni all’indomani delle giornate di mobilitazione a sostegno dell’operato delle varie flottiglie, in particolare, e contro l’indiscriminato e sistematico massacro della popolazione di Gaza, in generale. Nel momento in cui viene redatto questo articolo la situazione è mutata, essendo stata raggiunta una soluzione per determinare una tregua che a breve consentirà l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza. Nel frattempo si sono già consumate anche tre tornate elettorali regionali, con alcuni dati che meritano di essere attenzionati.

Questa, in sintesi, è la situazione delle ultime settimane, delle quali è il caso di comprendere la portata, tanto in chiave locale quanto internazionale.

Le piazze chiamate dal sindacalismo di base, USB in testa, hanno segnato un’evidenza notata anche dal sindacato più istituzionale e dalla costellazione partitica cosiddetta di sinistra. Il tentativo di cavalcare le piazze c’è stato, con quello sfoggio di goffaggine politica tipico di chi cerca di imbucarsi a una festa. Se leggere le azioni di chi, da parecchi lustri, non sa che pesci pigliare è abbastanza semplice, l’analisi delle istanze che hanno portato così tante persone in piazza non è altrettanto lineare. Se non è corretto proporre letture trionfalistiche — come se ne sono viste e sentite nel web — non lo è neanche stroncare gli entusiasmi.

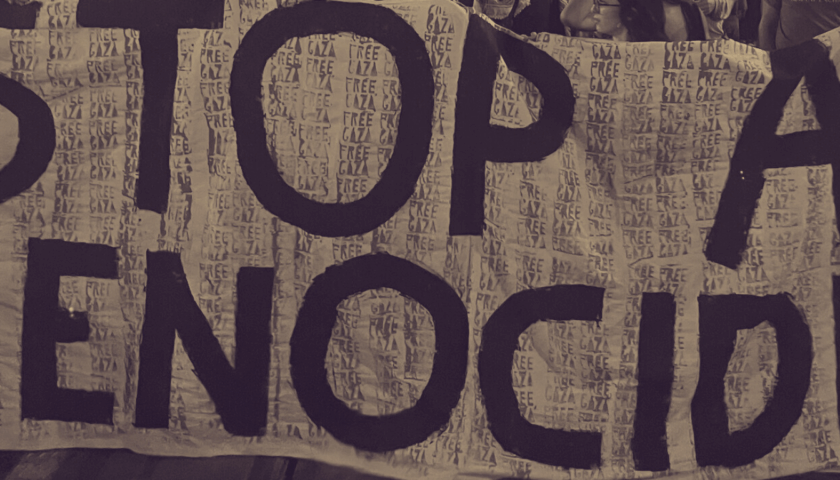

Dovrebbe essere segno di onestà intellettuale non abbandonarsi alle libere interpretazioni, ma cercare di analizzare un fenomeno. Senza indulgere eccessivamente nella teoria della rivoluzione o dilungarsi in speculazioni fini, possiamo però affermare che le piazze abbiano genuinamente risposto ai silenzi delle governance politiche sulla questione palestinese. Il balbettio europeo di fronte alle nefandezze israeliane e le continue accuse di antisemitismo a chiunque osasse criticare il massacro in atto hanno raggiunto un punto di saturazione.

Probabilmente è in quest’ottica che deve essere letta anche l’azione delle varie flottiglie (erano almeno due, la Global Sumud Flotilla e la Freedom Flotilla, con evidenti differenze di visibilità mediatica): un’azione in risposta all’immobilismo politico europeo. Al di là di chi abbia finanziato le operazioni — se le sole ONG o comparti agricoli e commerciali della Cisgiordania — il dato percepito dalle persone che poi hanno riempito le piazze era la necessità di sbloccare una situazione di giorno in giorno più vergognosa.

Quando si deve comprendere un fenomeno come quello delle piazze sarebbe preferibile ragionare su quali siano le spinte razionali o emozionali che hanno portato le persone in strada, qual è la percezione dei presenti nell’esserci. Questo aspetto spesso si perde all’interno di narrazioni entusiastiche, che tendono a descrivere una comprensione profonda di alcuni problemi da parte delle masse. La storia e le attuali tendenze ci suggeriscono altre spiegazioni: le persone agiscono e reagiscono spesso su questioni che sembrano assai meno rilevanti di altre. Un adagio di qualche anno fa sosteneva che forti agitazioni sarebbero scoppiate solo se avessero chiuso gli stadi o i cinema; e nel recente passato ci si è mobilitati per il green pass.

Questa volta, l’empatia per una popolazione massacrata e vessata, unita all’odiosa sudditanza di un’intera unione politica nei confronti di un singolo Stato, hanno creato l’humus per un atto di protesta. Quel che fa pensare è come molti soggetti politici, più o meno istituzionali, abbiano speso energie per capire come cavalcare il fenomeno più che per comprenderlo. Lo sperticarsi in ipotesi sul futuro di questa mobilitazione la dice lunga sulla capacità di alcuni di comprendere il nostro presente, e snuda quell’attitudine ad aspettare il fenomeno piuttosto che lavorare per riprodurlo.

La crisi dei movimenti si misura anche su queste modalità e sulle scarse attitudini alla comprensione.

La controprova possiamo trovarla nella fase di rinnovo dei consigli regionali: se fosse vero che le piazze esprimevano un aperto e maturo dissenso contro il governo e i partiti che lo animano, si sarebbe dovuto assistere a ben altri risultati, piuttosto che a vittorie a mani basse delle destre. Un dato interessante, però, queste amministrative lo stanno fornendo: la crisi della rappresentanza sta mostrando anche la crisi della legittimità. Nel momento in cui — per fare l’esempio calabrese — vota il 43% degli aventi diritto e il governatore eletto ha alle spalle il 57% dei votanti, significa che governa con il consenso del 24% della popolazione. Anche qui, l’astensionismo è un dato che va letto più come rassegnazione e sfiducia che come precisa strategia politica compiuta nel silenzio della propria esistenza.

Le urne vuote, così come le piazze piene, in assenza di motivazioni lampanti, chiare e incontrovertibili, non sono processi che possano essere analizzati con la stessa facilità con la quale si tenta di cavalcarli o di metterci il cappello sopra. Siamo in una fase storica molto complessa, nella quale molte distinzioni sembrano sempre più evanescenti.

La società occidentale ha perso terreno sulle questioni di reale equità sociale, di garanzie esistenziali e di futuribilità del proprio immaginario; in una parola, è precaria. Eppure sembra essere ancora viva un’empatia per l’altrui sofferenza — almeno sui grandi numeri della costernazione popolare — mentre nel quotidiano si lascia morire la gente sui marciapiedi. In questa sorta di schizofrenia fra la costernazione di piazza e il cinismo individuale è sempre più arduo comprendere le ragioni di processi come quelli delle proteste: arduo non solo per la complessità del fenomeno, ma perché si cerca di comprenderlo semplicemente guardandolo da fuori.

Si è perso il protagonismo dell’essere all’interno dei processi e della relativa elaborazione di strategie, tese non solo a comprendere il presente ma a prevedere gli scenari futuri. Si vive in un presente galleggiando sull’imprevedibilità, cercando di non affondare, e nel frattempo c’è chi cerca di cavalcare ogni increspatura, incurante di ciò che l’ha provocata, sempre in una tensione volta a usare più che a comprendere. Ora che una fase stazionaria pare raggiunta sul versante mediorientale, non si sa cosa sarà di questa mobilitazione, che probabilmente si affievolirà.

Nasceranno con tutta probabilità momenti e slogan legati a “blocchiamo tutto”, si cercherà di mimare ancora le gesta d’oltralpe, si tenterà di tenere in piedi qualcosa, ma probabilmente con il consueto risultato. Forse ciò che manca, oggi, non è la capacità di indignarsi ma quella di sedimentare l’indignazione in prassi, di tradurre il moto empatico in forma organizzata e cosciente. Ogni mobilitazione, quando non si fa processo ma resta evento, finisce per dissolversi nel ritmo frenetico dell’attualità che tutto consuma. La questione non è dunque quanto le piazze siano piene, ma quanto siano abitate da una coscienza del conflitto che si riconosce nel proprio tempo, che sa darsi durata. Senza questa consapevolezza ogni empatia rischia di restare un riflesso momentaneo del dolore, e ogni protesta un rito di sopravvivenza collettiva dentro l’impotenza generalizzata.

In questa direzione, la sfida politico-pratica è costruire una infrastruttura del dissenso capace di andare oltre l’occasionalità dell’evento: luoghi di elaborazione e coordinamento che non nascano dall’urgenza ma dal radicamento, che connettano le singole vertenze sociali e territoriali dentro una cornice comune. Occorre cioè ricomporre il frammento, riconoscere che il conflitto è diffuso ma disperso. Non si tratta di inseguire la nostalgia dei movimenti passati, ma di ricostruire un tessuto di intelligenza collettiva che sappia tenere insieme riflessione e azione, analisi e organizzazione. Laddove la politica istituzionale sta finalmente dimostrando la sua mera funzionalità ai flussi finanziari e agli interessi particolari, in un assurdo teatrino di finti opposti, occorrerebbe che i soggetti sociali tornassero a produrre organizzazione territoriale.

Solo in questo modo l’atto empatico diventa gesto politico, e la piazza si trasforma da luogo di sfogo in laboratorio del possibile. Senza questa traduzione materiale, ogni slancio collettivo è destinato a essere riassorbito dalla normalità e l’onda, invece di diventare corrente, è destinata ad infrangersi su sé stessa.

JR