A tavola con alcuni amici si parlava qualche sera fa di spaesamenti. Il casino, il casino vero, per chi come me aveva vent’anni negli anni Settanta è stato prendere coscienza che i confini del mondo si stavano allargando velocemente, forse un po’ troppo per le nostre abitudini. La strada, il quartiere, il paese, la provincia, il giro di amici, i compagni di scuola, il tuo gruppo musicale, i libri e i giornali che leggevi, i cineforum e le manifestazioni, tutto stava diventando troppo lento e troppo stretto.

Ricordo che era improvvisamente tutto inadeguato alle mie aspirazioni, un orizzonte soffocante. Ed era un malstare condiviso, che è anche peggio. Coi miei compagni di strada eravamo tutti incazzati di disorientamento e frustrazione: disorientati perché ci stavamo accorgendo che il futuro non significava obbligatoriamente fare il militare poi mettere su famiglia e andare a lavorare in fabbrica come per anni ci era stato insegnato, e frustrati perché accadeva tutto altrove, a Bologna a Milano a Torino Londra Berlino New York San Francisco e noi non eravamo abituati a ficcare il naso fuori zona. Si girava a piedi, in autobus, qualcuno col motorino quando non lo usava papà per andare in fabbrica. E i soldi che non c’erano: vivevo in un quartiere operaio in una città operaia, i miei genitori e quelli dei miei amici guadagnavano una miseria, nelle nostre case si faceva fatica ad arrivare a fine mese. Io avevo fame di letture e di musica ma libri e dischi costava schei e non era sempre possibile rubarli, quindi ci si arrangiava in branco con acquisti collettivi e cassette copiate – oltre che coi furti nei negozi ogni quando possibile.

Confesso che dentro a tutte le storie mi ci sono ritrovato, nel senso che non ho quasi mai potuto scegliere: era sempre o troppo tardi o troppo difficile. E quando ci si ritrova in mezzo si è presi nella confusione e dopo nel ricordare può capitare che si fa fatica a rimettere insieme i fili con l’intreccio giusto. Ecco: le cose di ieri non riesco a tenerle ferme per disegnarci un contorno. Un pezzo di me è come se fosse ancora lì dentro mentre le storie stanno succedendo, ed è un pezzo che si divincola, che non ci sta, che alza la voce, che protesta.

Da bravo archivista dovrei aver tenuto pezzi di carta, fotocopiato lettere, registrato conversazioni, fotografato incontri. Macché: mi sono sempre sentito fuori posto dentro il mio mestiere di tecnico informatico, fuori posto in tutta questa fretta, confuso per l’accelerazione e la velocità eccessiva. Ecco, si diceva: il sentirsi fuori posto. Vorrei cercare di spiegare lo spaesamento che ho provato a ritrovarmi dagli anni Sessanta ai Settanta agli Ottanta al millennio nuovo. Una spiegazione che sia buona anche per me, che ero troppo piccolo per seguire gli hippy ai raduni pop e troppo vecchio per il punk. Troppo giovane per seguire le carovane con gli stracci colorati, e fuori tempo massimo per sentirsi addosso il punk come avrebbe potuto sentirselo addosso un sedicenne. Incastrato tra due culture come Han Solo dentro un poster di carbonite tra due episodi di Star Wars.

Una delle fake news che circolano da prima ancora che inventassero Internet è che gli anarcopunk abbiano inventato l’autoproduzione. Macché, c’era già e c’era da anni. La musica dopo il Sessantotto è stata un collante sociale formidabile – la controcultura, il pacifismo, i poeti beat, le manifestazioni di protesta, Rock in Opposition, le canzoni di lotta, l’erba da fumare. Cambiava tutto velocemente. La stampa indipendente e di movimento ha prodotto dischi e giornali ed ha messo in circolazione anche parecchie registrazioni – un pezzo di cielo, sono quei dischi che la gente adesso cerca ancora.

In Europa si sono chiamate “indipendenti” quelle etichette discografiche che non avevano alcuna affinità di mezzi, orientamenti, metodi e strategie commerciali rispetto alle grosse ditte industriali. Il fenomeno indie era già invece già largamente diffuso negli Stati Uniti, dove numerose piccole imprese discografiche, spesso a conduzione familiare, avevano segnato la strada del rock e del jazz. In Europa l’ambiente si venuto a differenziare in due diverse specie: da una parte le piccole ditte commerciali che replicavano in scala ridotta la struttura ed i meccanismi delle major, dall’altra le iniziative con una forte caratterizzazione politica. Spesso i collettivi musicali dal 1968 in poi invece che appoggiarsi a delle etichette discografiche preferivano organizzarsi in proprio ed autoprodurre (e distribuire nel circuito militante, evitando la catena distributori / grossisti / negozi) le proprie canzoni. Il supporto più diffuso ed economico erano la cassetta magnetica ed il vinile in formato 7”, il cosiddetto quarantacinque giri. Le uscite erano sporadiche e la diffusione per lo più militante ai concerti e ai raduni.

Secondo me il fattore determinante per lo sviluppo e l’espandersi dell’editoria indipendente nei primi anni Ottanta è stato il calo del costo della tecnologia: è stato improvvisamente più facile acquistare strumenti musicali, registratori e microfoni ed è stato più facile accedere a qualche stabilimento di stampaggio di dischi per farsi fare quelle mille copie di tiratura minima invece delle cinquemila che erano richieste fino a qualche tempo prima.

Gli anarcopunk invece che l’autoproduzione hanno inventato dell’altro. Ad esempio hanno fatto aprire gli occhi e soprattutto la mente ai ragazzi riguardo al diritto d’accesso all’espressione libera: non occorre essere musicisti bravissimi per potersi permettere di suonare, così come non occorre essere poeti laureati o scrittori famosi per potersi permettere di leggere a voce alta su di un palco. Anzi, neanche serve il palco: mèscolati alla gente. Il fuoco dell’attenzione è stato spostato sulla creatività, togliendo importanza alle sovrastrutture della diffusione culturale industriale. Hai delle cose da dire? Bene, dille. Hai delle cose da far sapere in giro? Bene, raccontale. Non hai una bella voce? Non importa: è la tua. Usala. Anche se i giornali musicali ti convincono del contrario, non hai bisogno di un agente e neanche di un produttore artistico, e men che meno hai bisogno dei giornali musicali. Comincia a parlare. Comincia a suonare. Comincia a cantare, fallo adesso.

La rivoluzione è stato affermare tutto questo in un periodo storico in cui l’attenzione per le produzioni discografiche e più genericamente culturali si era sempre più allontanata dai contenuti per concentrarsi sulla confezione: i cantautori impegnati, la sperimentazione e la ricerca, tutto l’universo conosciuto come la cosiddetta “musica alternativa” era improvvisamente stato spinto fuori del mercato e fuori dai media – non era più di moda.

Si ascoltava sempre più musica leggera e disco music, le radio libere sempre meno libere e sempre più private. Dopo “The dark side of the moon” un gruppo rock non poteva più proporre soltanto dei semplici dischi e dei semplici concerti ma delle opere e degli spettacoli sempre più elaborati e complicati che improvvisamente hanno però cominciato a scricchiolare per il troppo peso.

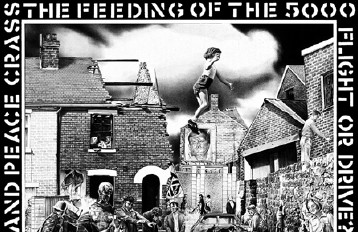

Gli anarcopunk, diffondendo la pratica dell’autoproduzione e riportando tutto ad una dimensione umana, hanno rosicchiato una fetta di mercato dapprima marginale poi però sempre più consistente (sto parlando di centinaia di migliaia di copie) e la cosa per un po’ ha funzionato. Guarda cos’avevano messo in piedi i Crass con John Loder. Guarda cos’hanno messo in piedi Brett Gurewitz dei Bad Religion, Derek Birkett dei Flux, Ian MacKaye di Minor Threat e Fugazi, Mark Wilson e the Mob, per dire. Southern, Anti-, One Little Independent, Dischord, All the Madmen sono state e/o sono macchine da guerra anarcopunk che hanno realizzato il sogno hippy: chitarre al posto dei fucili, amplificatori al posto dei cannoni.

È ovvio che l’industria non se ne sia rimasta lì a guardare: in breve si è dedicata allo sfruttamento degli incapaci, comprati con vino scadente e pochi spiccioli, e nel giro di breve s’è ripresa il controllo del mercato. Non era necessario avere qualcosa da dire né saper tenere una chitarra in mano, ma avere una pettinatura figa, truccarsi, vestirsi, atteggiarsi. Chi era recalcitrante all’omologazione è stato preso per fame e ricattato, o è stato fatto fuori. Guarda poi cos’è successo al rap.

Non sapevo come raccontare gli hippy e gli anarcopunk a mia figlia quando aveva sedici anni. Non trovavo le parole giuste per la meraviglia, lo stupore e il disorientamento che avevo provato io quando avevo la sua stessa età e di musica “alternativa” avevo iniziato a nutrirmi avidamente. L’ho però vista un giorno che leggeva quell’unica copia rimasta a casa nostra de “Nel cuore della bestia”: non gliel’ho chiesto perché non ne ho avuto il coraggio, ma mi piace illudermi che si sia fermata a pensare che davvero una volta questo vecchio coglione ingombrante che le gira per casa ha avuto vent’anni. Possibile? Possibile. Anche lui.

Marco Pandin

Per contatti: stella_nera@tin.it