IL CAMPO

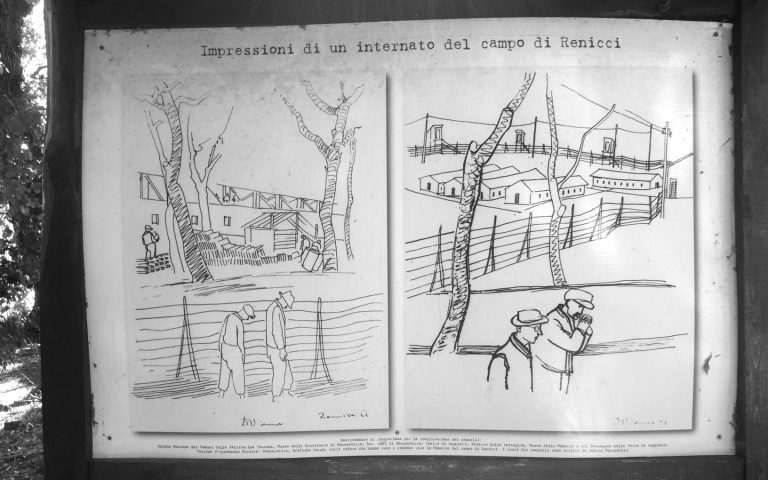

A Renicci d’Anghiari, nella Valtiberina toscana, si trovava uno dei peggiori campi d’internamento d’Italia per numero di reclusi e per i comportamenti tenuti dal personale di sorveglianza. Destinato ad accogliere fino a novemila prigionieri di guerra, è adibito agli internati civili pur rimanendo sotto l’amministrazione militare. All’arrivo degli antifascisti italiani (anarchici in gran parte) già confinati a Ventotene – dopo il 25 luglio 1943 – vi si trovavano rinchiusi in 4.500, tutti ‘ribelli’ deportati dalla Jugoslavia catturati nei rastrellamenti, talvolta accompagnati dalle famiglie. Ben 500 i militari addetti alla sorveglianza. Il regime di vita, secondo le testimonianze degli internati ma anche del cappellano incaricato dell’assistenza religiosa don Giuliano Giglioni, è bestiale. Lo stesso sacerdote riferisce nel suo diario, a proposito dei numerosi decessi per freddo, scarsa igiene, fame, dissenteria e altre malattie: “I primi furono seppelliti nel cimitero parrocchiale, ma dietro il mio interessamento presso il comune di Anghiari fu riadattato il vecchio camposanto”. Alla fine il conto dei morti ammonta a 157. Il campo, dove non mancano neppure gli invalidi, gli adolescenti ed i bambini – “uomini di età dai 12 ai 70 anni” -, è diviso in tre settori ciascuno composto di 12 baracche e separati da reti metalliche. Le persone sono stipate in 15 per ogni tenda e 250 per ogni baracca, ristrette in pagliericci infestati dai pidocchi. Le latrine sono all’aperto. Mancano vestiti e coperte. Tutt’intorno vi sono tre ordini di filo spinato di altezza varia intervallati e con altane di 4 metri per la sorveglianza armata e fari per l’illuminazione notturna. Le pattuglie di guardia nel loro giro disturbano continuamente il sonno dei prigionieri. Al mattino presto ed in qualsiasi condizione metereologica anche i malati sono costretti a presenziare per ore all’adunata per l’appello. Assomiglia parecchio a un ‘lager’ – il “campo n.97” secondo la numerazione assegnata dalle autorità militari – funzionante fin dal settembre / ottobre 1942 costituito da un primo nucleo di baracche a cui poi si era aggiunta una immensa tendopoli. In estate si lamenta la mancanza d’acqua potabile e d’inverno il freddo notturno ed il fango causato dalle piogge. Il vitto è scarso, costituito da una magra razione giornaliera di “qualche centinaio di grammi di pane e di poca minestra, alternativamente di carota o di patate non sbucciate e di acqua pompata direttamente dal sottostante fiume Tevere”; e spesso il tutto è integrato persino dalle ghiande, così come denuncia – invano – la Croce Rossa.

La disciplina nel campo – una volta caduto Mussolini – è mantenuta dal solito personale ora ‘badogliano’, con il terrore e ricorrendo persino a finte fucilazioni. Nel segno della continuità. Il 23 agosto, nella piccola stazione di Anghiari, i nuovi arrivati possono già percepire la terribile situazione verso la quale sono stati sospinti: centinaia i soldati ed i carabinieri in assetto di guerra, fatti affluire sul posto per l’occasione, si incaricano senza troppi complimenti di perfezionare l’operazione di internamento degli antifascisti giunti da Ventotene. Iniziano i maltrattamenti e le perquisizioni personali.

Nel campo un reticolato separa i nuovi arrivati dagli slavi.

La presenza nel campo degli anarchici (e di alcuni comunisti istriani e giuliani) – che si aggiunge a quella di un altro gruppo di antifascisti italiani e sloveni appena giunti da Ustica – e il loro risoluto atteggiamento di opposizione verso i soprusi perpetrati dai sorveglianti, creano un relativo miglioramento delle condizioni di vita, specie nella disciplina. Per gli anarchici, in massima parte reduci dalla Spagna, risulta impossibile piegarsi alle ferree regole imposte da carabinieri e secondini. Contro la turbolenza dei nuovi arrivati non si esita a ricorrere ai mezzi repressivi più decisi quali le bastonature, la legatura al palo, la camicia di forza o il ricovero al neuropsichiatrico di Arezzo. Da parte dei prigionieri tutti rimane comunque insopportabile l’idea che, caduto il fascismo, gli antifascisti debbano ancora rimanere reclusi.

L’8 settembre i prigionieri chiedono in massa le armi per opporsi all’occupazione tedesca e per tutto il giorno seguente si organizzano comizi nei vari settori. Le altre richieste formulate riguardano: la restituzione degli effetti personali sequestrati, la consegna di una radio, l’assunzione in proprio del controllo del campo, il rifiuto di sottostare agli obblighi dell’appello.

Sorge quindi subito l’esigenza di ristabilire l’ordine. Il cappellano militare – l’istriano Antonio Zett – è fra i primi a sparare colpi di pistola in aria come avvertimento per i più turbolenti. Il colonnello comandante Pistone, il suo vice Fiorenzuola, e il tenente Panzacchi “fascista di Bologna”, irritati anche per i canti sovversivi intonati in coro dai reclusi, non esitano a dare ordine di sparare sugli assembramenti e di piazzare le mitragliatrici. Segue una scarica di fucileria sugli insorti che provoca diversi feriti.

Per piegare la volontà dei rivoltosi il comando del campo minaccia, ed in parte attua, il taglio della già magra razione giornaliera di rancio.

LA FUGA E LA RESISTENZA

“…Nei giorni che seguirono – testimonierà Failla – alcuni anarchici italiani , evasi dal campo di Renicci insieme ad albanesi ed jugoslavi, costituirono i primi gruppi partigiani che operarono nella zona tosco-marchigiana. Altri ci dirigemmo in tutte le direzioni…”.

Dal campo inizia così l’esodo alla spicciolata. L’11 settembre un altro gruppo di una decina di italiani, fra cui l’anarchico triestino Umberto Tommasini, viene prelevato e scortato dai carabinieri, e questa volta fino alla questura di Arezzo. Ma qui, anche a causa della grande confusione causata dall’arrivo quasi contestuale delle truppe germaniche, non ottenendo il foglio di via ed i documenti “necessari” promessi, il gruppo si disperde ed ognuno prende la via non facile di casa. A Firenze, dove nel giorno successivo alcuni sono giunti nel frattempo in treno e fortunosamente, gli ex internati apprendono con sgomento della avvenuta liberazione di Mussolini dal Gran Sasso e solo per poco evitano di essere arrestati dai tedeschi.

Intanto fra le migliaia di slavi e le poche decine di internati italiani rimasti ancora a Renicci matura l’idea di organizzare una fuga in massa. Il progetto prende immediatamente corpo nel pomeriggio del 14 settembre quando all’improvviso compaiono tre autoblinde tedesche alle porte del campo. Alla fuga degli ufficiali segue quella dei soldati e quindi, una volta creati i varchi nel recinto, di “tutta la fiumana dei cinquemila internati che si riversa in tutte le direzioni”, con grande impressione della gente che abitava nelle vicinanze. Qualcuno, prima di fuggire, penserà ad incendiare tutti i documenti nell’archivio della palazzina comando. Lunghe file di prigionieri affamati e malmessi si incamminano così verso l’Appennino seguendo, almeno nelle intenzioni, la direzione Adriatico-Jugoslavia. Settecento degli sloveni fuggitivi sono catturati nei pressi di Bologna ed avviati nei lager in Germania; altri si aggregano alle formazioni partigiane nelle Marche e in Romagna, pochissimi riusciranno a raggiungere la Slovenia.

Nei giorni della grande fuga il Comitato Provinciale di Concentrazione Antifascista dispone subito l’accoglienza e la sistemazione degli ex internati che sono rimasti in zona – in genere presso famiglie di contadini o nei rifugi impervi dei carbonai nel territorio del comune di Caprese Michelangelo – ed il loro eventuale reclutamento nei nuclei partigiani che già si stanno formando sui rilievi montuosi intorno al capoluogo e nelle vallate aretine, specie fra Casentino e Valtiberina. Qui gli sbandati si aggregano alla formazione autonoma “Tifone” (la futura “Tani-Zuddas”), comandata dall’ex brigadiere dei carabinieri Giovanni Zuddas, alle “Bande Esterne” di Eduino Francini ed alla “Banda Autonoma del Russo” (questa formata tutta da stranieri fra cui anche tedeschi disertori), partecipando poi attivamente alla guerriglia antifascista anche con un contributo di sangue. Fra i caduti il più conosciuto il giovane studente comunista Dušan Bordon di Lubiana. Nel marzo 1944 sarà proprio il “Plotone Slavi” (poi inquadrato nella XXIII brigata garibaldina “Pio Borri”) ad assaltare e disarmare la caserma dei carabinieri presso il campo di Renicci e la caserma GNR di Caprese Michelangelo. Il ricostituito presidio delle camicie nere effettuerà continui rastrellamenti sui Monti Rognosi alla ricerca degli ex internati.

Il ruolo fondamentale di contatto fra gli slavi evasi da Renicci e le formazioni partigiane operanti nella zona viene svolto dall’anarchico Beppone Livi di Anghiari, combattente nella “Tani-Zuddas” e nella “Banda Autonoma del Russo”, esponente di prima fila della resistenza aretina di cui costituisce – insieme al proposto don Nilo Conti – il principale punto di riferimento per la Valtiberina. È il responsabile, insieme alla sua compagna Angiola Crociani, del vettovagliamento per i trecento slavi armati che si trovano ancora nascosti in zona, nei castagneti del Ponte alla Piera e di Pieve S. Stefano. “Unico” e “Iconoclasta” sono le parole d’ordine di cui si servono gli ex-internati per questo tipo di contatti con la Resistenza. Per un certo periodo di tempo il Livi svolge anche funzioni di collegamento con il CLN toscano a Firenze. Nel capoluogo mantiene contatti con l’anghiarese Lato Latini, tipografo del giornale clandestino anarchico “Umanità Nova”.

Giorgio Sacchetti

Ultimi libri su Renicci

-

G. Sacchetti, Renicci 1943. Internati anarchici: storie di vita dal campo 97, Aracne, Roma, 2014;

-

P. Brolati e F. Santin, Campo 97. Anarchici e slavi internati a Renicci nel 1943, Cleup, Padova, 2018 [graphic novel];

-

P. Pasi, Antifascisti senza patria, Elèuthera, Milano, 2018.