Oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta. Cresce il divario tra Nord e Sud, ma la povertà si fa più “sociale” e diffusa. Gli operai, i disoccupati, i pensionati e le famiglie straniere sono i nuovi poveri della Repubblica del lavoro.

Non è sufficiente lavorare per uscire dalla povertà. Non è sufficiente avere una pensione, un tetto, o anche due redditi in famiglia. Il nuovo rapporto ISTAT sulla povertà in Italia fotografa un Paese in cui la stabilità statistica nasconde un impoverimento strutturale. Nel 2024, oltre 2,2 milioni di famiglie (8,4% del totale) e 5,7 milioni di individui (9,8% dei residenti) vivono in povertà assoluta. Numeri che restano formalmente invariati rispetto al 2023, ma che mostrano un dato più profondo: la povertà non è più una condizione “marginale”, è una condizione ordinaria.

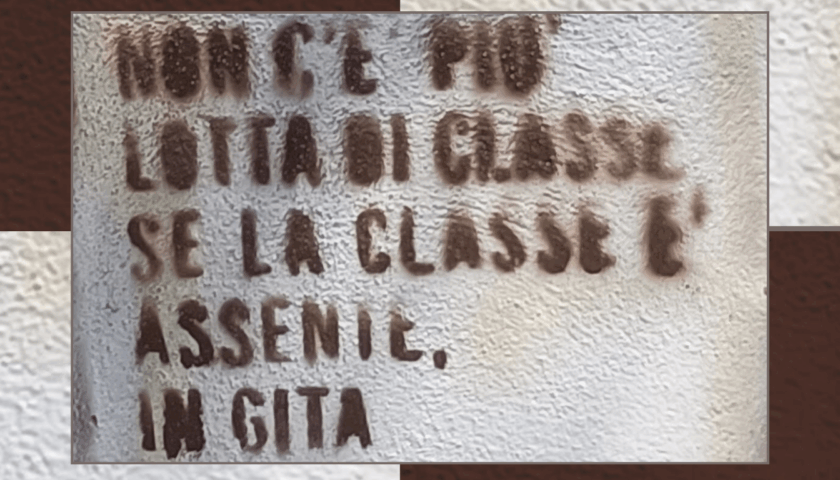

La miseria non è più il volto della disoccupazione, ma anche del lavoro. Tra le famiglie, con persona di riferimento occupata come operaio o assimilato, l’incidenza della povertà raggiunge il 15,6%; tra i disoccupati supera il 21%. Perfino tra chi ha un’occupazione autonoma, la percentuale resta significativa (7,4%). In altre parole, il lavoro — quello reale, precario, sottopagato — non è più uno strumento di emancipazione, ma un modo per sopravvivere. È un segnale che interroga l’intero modello sociale, fondato sul mito della “piena occupazione” come sinonimo di benessere: oggi si lavora di più, si guadagna meno e si vive peggio.

La povertà si intreccia con le disuguaglianze territoriali e di cittadinanza. Nel Mezzogiorno colpisce il 10,5% delle famiglie, contro il 7,9% del Nord e il 6,5% del Centro. Ma la vera frattura passa tra italiani e stranieri: tra le famiglie con almeno uno straniero la povertà assoluta sale al 30,4%, e raggiunge il 35,2% quando tutti i componenti sono stranieri. In dieci anni, la povertà tra gli immigrati è cresciuta di dieci punti percentuali. Nelle famiglie straniere con figli minori le punte sono drammatiche: oltre il 46% nel Mezzogiorno. È una doppia esclusione — economica e sociale — che il razzismo istituzionale trasforma in condanna.

Neppure la vecchiaia garantisce più sicurezza: tra le famiglie, con persona di riferimento ritirata dal lavoro, la povertà riguarda il 5,8%, ma cresce nelle regioni meridionali e nelle grandi città. Dopo una vita di contributi, molti anziani si trovano a scegliere tra riscaldarsi o mangiare, tra l’affitto e le medicine.

Le famiglie in affitto sono le più vulnerabili: più di una su cinque (22,1%) è in povertà assoluta. L’affitto medio per una famiglia povera è di 373 euro, quasi la metà di un reddito mensile minimo. Le politiche abitative, smantellate negli ultimi vent’anni, hanno trasformato la casa da diritto in privilegio.

Sul fronte educativo, la povertà diminuisce al crescere del titolo di studio, ma anche un diploma non è più una garanzia: tra chi ha completato la scuola superiore, il 4,2% è comunque povero. E tra i minori la situazione è ancora più allarmante: 1,28 milioni di bambini e ragazzi, pari al 13,8% dei minori italiani, vivono in povertà assoluta, il valore più alto dal 2014.

Dietro queste cifre si intravede una società sempre più diseguale. La ricchezza si concentra in poche mani, mentre milioni di persone vengono espulse dal circuito del benessere. La povertà non è un accidente individuale, ma un prodotto sistemico: nasce dal taglio ai servizi pubblici, dai salari stagnanti, dalle pensioni da fame, dalla precarizzazione e dalla privatizzazione dell’economia e della vita.

L’ISTAT misura la povertà in percentuali; noi la vediamo nei volti di chi lavora per sopravvivere, nei quartieri dove si chiudono botteghe e scuole, nelle famiglie che aspettano anni un alloggio popolare. In un Paese dove le disuguaglianze crescono, la vera emergenza non è l’inflazione, ma la giustizia sociale. Finché il lavoro sarà sfruttamento, la povertà non sarà un incidente ma una regola. E finché l’economia continuerà a servire il profitto invece dei bisogni, ogni statistica resterà solo una fotografia del disastro.

Totò Caggese