L’Intelligenza Artificiale (che la Treccani definisce come quella “disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l’uso di un computer”) e i suoi sviluppi sono al centro dell’attenzione del dibattito massmediologico, ben pochi invece hanno sentito parlare delle centinaia di migliaia di lavoratori che, sottopagati a cottimo, “addestrano” i computer a replicare comportamenti “umani”.

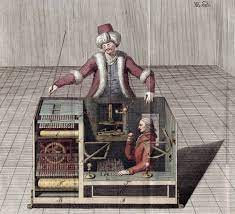

Sono i cosiddetti “turchi meccanici” o “turker”, con una trasparente allusione al celebre automa costruito nel 1700 da Wolfgang von Kempelen. In quel caso si trattava di una macchina con sembianze umane, vestita come un turco (da qui il nome) che era in grado di giocare a scacchi autonomamente tenendo testa anche a grandi campioni. Solo in seguito si scoprì la frode. All’interno dell’”automa” si nascondeva un nano, esperto scacchista, che ne guidava i movimenti. Anche oggi, nel caso di Alexa, Cortana, ChatGPT o magari del robot aspirapolvere che pulisce il pavimento, dietro ogni macchina c’è una miriade di esseri umani che l’hanno addestrata e continuano ad addestrarla a svolgere ogni singolo compito.

Come scrive Antonio Casilli “ se serve un sistema che identifichi automaticamente i cani nei video di YouTube, ci deve essere prima un umano che mostri all’intelligenza artificiale cos’è e che forma ha un cane, taggando milioni di foto di cani. Taggare milioni di foto di cani così diventa un lavoro. Le competenze richieste sono basse, la creatività pure, e il salario lo è ancora meno.”

Come funziona questo lavoro? L’esempio base è dato dalla piattaforma di lavoro condiviso ( “crowdworking”) “Amazon Mechanical Turk” (AMT, https://www.mturk.com/) un committente (“requester”) offre dei microlavori ciascuno dei quali viene chiamato HIT (Human Intelligence Task). Sono microcompiti svariati, tipo trascrivere una registrazione audio, riconoscere una immagine, risolvere un captcha, leggere uno scontrino o magari fotografare gli escrementi del proprio cane (non scherzo); per lo svolgimento di ciascuno di questi compiti viene offerto un modestissimo compenso. I lavoratori (“provider” o più semplicemente “turker”) scelgono i compiti che preferiscono, li svolgono e ricevono il compenso. Il committente può accettare o meno i “turker” che si offrono, selezionandoli sulla base di determinate caratteristiche, e – quel che è peggio – può rifiutare il lavoro svolto considerandolo fatto male. Questa decisione (praticamente insindacabile) costituisce un doppio danno per il “turker”, oltre ad aver lavorato per niente vede peggiorare il proprio “ranking” con conseguenti ricadute sulle commesse future. Amazon incassa una commissione (20-40 %) su ogni microlavoro svolto.

Secondo una ricerca del 2019 (Robinson, Rosenzweig, Moss, Litman, “Tapped out or barely tapped?”), nel 2019, 250.810 “turker” (quasi tutti residenti negli USA) avevano completato almeno un’attività su AMT. Oggi si calcola che gli utenti di AMT abbiano superato il mezzo milione.

Ma le piattaforme di microlavoro pullulano, solo in Brasile (secondo una recente ricerca di Viana Braz, Tubaro, Casilli, “Microwork in Brazil”, giugno 2023) ne operano oltre 50 (la maggior parte sono ovviamente sovranazionali). Il compenso medio delle lavoratrici (in prevalenza in Brasile sono donne) è di solo 1,18 dollari all’ora.

Tra le numerose piattaforme attive ricordiamo Freelancer, Taskcn, Crowdsource, Witmart, Care, Crowdflower , Epweike, Fiverr, 99designes, Microworkers, e Clickworker. Difficile stimare il numero di lavoratrici/ori globalmente impegnati ma siamo certamente nell’ordine dei milioni.

Sembra la forma perfetta di sfruttamento vista la difficoltà di organizzare una forza lavoro dispersa ai quattro angoli del pianeta. Tuttavia qualche tentativo in questo senso c’è (anche se siamo ancora lontanissimi da una ipotesi di organizzazione di classe).

Uno dei problemi più sentiti dai turker è quello dell’asimmetria valutativa tra lavoratori e datori di lavoro, per ovviare a questo problema nel 2008 è stata creata da Lilly Irani e Six Silberman (all’epoca studenti) il sito Turkopticon che consente ai turker di recensire i committenti permettendo così di individuare i numerosi committenti disonesti (quelli che si rifiutano di pagare il lavoro svolto dichiarandolo arbitrariamente malfatto), farli sprofondare nel “ranking” e consentire quindi a lavoratrici/ori di tenersene alla larga.

Da notare che Turkopticon nasce in un’ottica di “cogestione”, non viene cioè messo in alcun modo in discussione il meccanismo della piattaforma (né tantomeno i suoi lauti profitti) ma ci si propone di migliorarlo, collaborando con AMT. Viene quindi accettato il principio che i “turker” sono lavoratori autonomi pagati a cottimo. L’obiettivo del sito è quindi quello di garantire la massima trasparenza reciproca tra lavoratori e datori di lavoro (da qui il richiamo, decisamente inquietante, al Panoptikon di Bentham). Nel tempo il sito ha subito diverse evoluzioni ed oggi offre, tra l’altro, una “pagella” analitica di ogni committente (https://turkerview.com) che indica, insieme a una valutazione globale, la paga oraria media offerta, la media di lavori rifiutati, il tempo di approvazione del lavoro, la qualità delle comunicazioni ai lavoratori. Quanto alla retribuzione viene incasellata in tre fasce: rossa se è inferiore al minimo salariale federale USA (7,25 dollari), arancione se è intermedia, verde se è superiore a 10 dollari all’ora (superiore cioè ai vari standard salariali minimi USA).

Ad oggi Turkopticon ha recensito oltre 30.000 datori di lavoro per un totale di oltre 750.000 recensioni. Dopo 15 anni dalla nascita di Turkopticon gli organizzatori devono però ammettere che il problema dei “rifiuti di massa” del lavoro svolto è tutt’altro che risolto e una petizione rivolta ad AMT nell’agosto 2022 per limitare gli effetti dei rifiuti di massa sulla valutazione dei lavoratori non sembra aver prodotto grandi risultati.

Sarebbe tuttavia sbagliato liquidare con sufficienza questa esperienza di organizzazione. Con tutti i suoi evidenti limiti ha consentito di mettere in comunicazione stabilmente centinaia di migliaia di lavoratori digitali, precedentemente isolati, che ora hanno la possibilità di confrontarsi quotidianamente su vari forum e piattaforme.

Se ne è accorto il potente sindacato concertativo tedesco IgMetall che (con l’aiuto di Lilly Irani) ha creato la piattaforma http://faircrowd.work/ con l’intento di intercettare i “platform worker” operanti in Germania, Austria e Svezia. Persino la UIL nostrana si è buttata nell’affare creando un sito per networkers, in questo caso il più modesto obiettivo è quello di vendere consulenze legali e fiscali alle/ai lavoratrici/ori digitali.

Un più accentuato profilo di classe evidenzia la Tech Workers Coalition, nata nel 2014 a San Francisco a seguito di uno sciopero congiunto di programmatori e personale di servizio per far assumere il personale della mensa di Google a tempo indeterminato. L’associazione (anch’essa in contatto con Turkopticon) vanta sedi in diversi paesi del mondo tra cui l’Italia. TWC non si propone come nuovo sindacato ma piuttosto come “facilitatore” di relazioni tra i diversi sindacati, comitati spontanei, ricercatori ecc. che operano sul campo.

Per concludere questa breve (e sicuramente incompleta) carrellata occorre evidenziare che, a parte Turkopticon, tutte le altre piattaforme citate si rivolgono in modo indifferenziato sia a lavoratrici/ori “web-based” (che cioè operano esclusivamente on line senza mai incontrarsi, come appunto i “turker”) sia a lavoratrici/ori “location-based” (che cioè operano su un determinato territorio, come i rider, e quindi hanno anche la possibilità di incontrarsi tra di loro fisicamente). Gli ultimi anni ci hanno mostrato notevoli esempi di organizzazione e di lotta delle lavoratrici/ori “location-based”, ma l’organizzazione di classe delle/dei “turker” e in generale di chi lavora “web-based” è la grande sfida del futuro (precedenti articoli UN n. 15 e 19/2023).

Mauro De Agostini