di Gruppo Anarchico Galatea – FAI Catania

L’omicidio di Alika Ogorchukwu da parte di Filippo Ferlazzo avvenuto a Civitanova Marche il 29 Luglio, riapre uno scenario che in Italia si è visto più volte nel corso degli ultimi 40 anni.

Nel caso di Ogorchukwu non abbiamo solo un problema razzista, ma anche patriarcale e sociale in generale. Bisogna tenere in considerazione, quindi, non solo l’omicidio a sfondo razziale, ma anche una molestia (smentita successivamente) verso la donna che era in compagnia di Ferlazzo e le persone presenti che hanno filmato l’aggressione fino alla morte dell’uomo.

Gli omicidi e le violenze fisiche ai danni delle persone migranti sono gli ultimi tasselli di situazioni razziste ben interiorizzate – e supportate a livello istituzionale e sociale, aggiungiamo – all’interno della società italiana.

Il razzismo che non muore mai

Fin da quando esiste lo Stato Italiano (prima come Regno e successivamente come Repubblica), il razzismo è sempre stato il cardine politico su cui basarsi nel dividere e controllare le masse, rappresentando una parte di popolazione come “diversa” agli occhi di un pubblico mediamente acculturato, o anche accademico.

Bisogna partire da lontano per arrivare a comprendere come il razzismo sia sempre stato presente nelle politiche di controllo adottate dalle classi dominanti italiane.

Nella lotta al brigantaggio in Sud Italia, l’ufficiale del Regio Esercito Alessandro Bianco conte di Saint-Jorioz descriveva così la società del Sud Italia nel suo libro “Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 1863. Studio storico-politico-statistico-morale-militare”:

“Qui siamo fra una popolazione che, sebbene in Italia e nata italiana, sembra appartenere alle tribù primitive dell’Africa […] epperciò non è d’uopo parlar qui di cose che non sono nemmeno accessibili alla loro intelligenza”

Se il conte di Saint-Joroz era intriso di un razzismo derivante dalla sua condizione nobiliare – e che a sua volta si rifaceva a teorie razziali per cui le popolazioni non civilizzate (con in testa quelle di origine africane) erano brutali e barbare -, altri ancora iniziarono a teorizzare ed applicare i vari studi scientifici (etnologici, antropologici, psicologici etc) in linea con l’ambiente intellettuale europeo dell’epoca – il quale aveva iniziato a teorizzare il “razzismo scientifico” per giustificare varie forme di gerarchia razziale (con in testa sempre le popolazioni bianche).

Si trattava di teorie che affondavano le loro radici molti secoli addietro, e che erano state rispolverate durante il secolo dei lumi per poi trovare la loro applicazione pratica nei secoli successivi.

Il Sud Italia post-unitario era un ottimo laboratorio politico e culturale per iniziare a mettere in pratica le politiche razziali.

L’inizio della colonizzazione in Africa Orientale (1890) fu, per l’Italia, una svolta economica e culturale non indifferente.

Seppur paesi come Inghilterra, Spagna e Francia avevano stabilito qualche secolo prima i loro domini in varie parti del mondo (Asia Centrale, India, Americhe, Cina e Africa per l’appunto), l’Italia post-unitaria era arrivata in ritardo nella corsa alla colonizzazione.

Questo ritardo, però, non coincise di certo con un’impreparazione intellettuale scientifica e politica. Anzi. Con il ben avviato “laboratorio” del Sud Italia dei vari psicologi, frenologi, antropologi e via dicendo dell’epoca, tutta una serie di modalità scientifiche e politiche potevano essere tranquillamente trasferite in Africa Orientale prima e, successivamente, in Libia (anni Trenta), in Etiopia (dopo la conquista del 1936) e nei territori abitati dalle popolazioni slave (anni Venti).

Il supporto della politica italiana (liberale e, successivamente, fascista) non fece altro che accentuare una delirante teorizzazione e pratica razziale.

Le popolazioni non italiane e non bianche erano etichettate come manovalanza e oggetti ad uso e consumo delle classi dominanti, la cui vita valeva più o meno come quella degli animali non umani. L’istituzione della Repubblica Italiana dopo il conflitto mondiale non aveva cambiato di certo questa mentalità. Nei primi decenni di esistenza della Repubblica le persone non bianche provenivano per la maggior parte dalle ex colonie italiane e dal nord Africa in generale. L’utilizzo di costoro come manodopera – alla stregua delle persone provenienti dal Sud Italia dirette verso Milano e Torino – rientrava nella logica capitalista della politica delle porte aperte.

Ai tempi, però, la questione delle persone migranti non bianche non era un problema politico in quanto si era in piena guerra fredda e, soprattutto, gli obiettivi dei partiti della Prima Repubblica e della borghesia erano di mantenere sotto controllo una situazione potenzialmente esplosiva all’interno delle fabbriche e delle università post-‘68.

La situazione cambia radicalmente con gli anni ‘80, tra la crisi dell’URSS e le varie guerre civili e dittature che fioriscono in tutto il continente africano. Le migrazioni di milioni di individui da un luogo ad un altro iniziano ad essere sempre più pressanti, portando ad un aumento considerevole delle persone non bianche in Italia.

Le regolarizzazioni e i controlli dati da leggi ad hoc (Martelli, Turco-Napolitano e Bossi-Fini), alla fin della fiera, non sono stati che dei tentativi di marginalizzazione, confinamento ed espulsione di queste persone all’interno di una società che, in generale, non ha mai fatto i conti con un passato e un presente profondamente razzista e divisorio. Il “gioco” dell’esclusione nei confronti di queste persone porta ad una categorizzazione binaria: si hanno o criminali oppure vittime. In tal modo questi individui diventano soggetti passivi a cui si può applicare qualsiasi tipo di violenza (fisica, culturale, religiosa ed economica che sia). La violenza fisica, per via della sua applicazione e della sua “materialità”, è quella che percepiamo immediatamente rispetto ad altre di carattere culturale, religioso od economico. Essa è appunto la più immediata, ma ciò non vuol dire che le altre forme di violenza non siano altrettanto pericolose.

Vivere in un determinato territorio e avere determinate caratteristiche comporta l’acquisizione di privilegi di razza, genere e classe, avallati dai poteri sociali, culturali ed economici che governano il territorio.

Emerge così una figura di individuo-tipo che domina sugli altri.

La figura privilegiata per eccellenza è l’individuo bianco, cisgender, meglio se eterosessuale (sebbene anche gli omosessuali abbiano acquisito, non sempre, un certo potere), con un lavoro stabile – il “breadwinner” per eccellenza.

In “Tutto sull’amore. Nuove visioni”, bell hooks scriveva come il bianco, così “convinto di proteggere la propria vita e ciò che è suo”, spara al “non-bianco” in quanto “la supremazia bianca gli ha insegnato che tutte le persone di colore sono minacciose indipendentemente dal loro comportamento. Il capitalismo gli ha insegnato che, a tutti i costi, la sua proprietà può e deve essere protetta. Il patriarcato gli ha insegnato che la sua mascolinità deve essere dimostrata dalla volontà di vincere la paura attraverso l’aggressione.”

Una modalità del genere così manifestamente violenta è tipica di quei partiti di centro-destra e gruppi neofascisti – come ampiamente dimostrato in questi anni dai proclami continui ed imperterriti di soggetti legati a partiti come Lega e Fratelli d’Italia o dei gruppi CasaPound, Forza Nuova.

Oltre a questo modo di agire, ve n’è un altro: quello di matrice cristiana e pietistica. La “pietas di matrice cristiana” non si riferisce alla Chiesa Cattolica e tutte le sue ramificazioni economiche (come la “Compagnia delle Opere”) ma, in generale, a quelle persone bianche che, dall’alto della loro cultura, si sentono in pieno diritto di dire alle persone non bianche cosa e come devono fare le cose, condendo il tutto con una retorica criptorazzista e vittimizzante.

Occorre distinguere due piani: il primo sono gli aiuti concreti formato tende, coperte e pasti portati avanti da associazioni – per lo più cristiane cattoliche come la Caritas -, mentre il secondo è quello di carattere mediatico e di sensibilizzazione.

Se la “critica” da porre verso gli aiuti concreti è per via del loro carattere assistenzialista – ovvero che l’assistenza non cambia lo stato di cose, visto il mantenimento della differenza economica esistente -, quella sul carattere mediatico e di sensibilizzazione è proprio una vera spettacolarizzazione del problema, un vuoto riempito di belle parole e nulla più.

La macchina social-mass-mediatica (testate giornalistiche, Facebook, Twitter e Instagram) ha un duplice utilizzo nella rappresentazione delle persone non bianche.

Si va dai post zuccherosi e melensi che tendono ad assolutizzare la bontà degli africani, non contaminati dalle perversioni occidentali – in una riedizione odierna del mito del buon selvaggio -, fino alla rappresentazione in chiave negativa di queste persone – meglio se nere -, come ignoranti, buzzurre da acculturare, disumane e via dicendo.

Nel primo caso si può fare riferimento a quei personaggi del milieu della sinistra da “restiamo umani” che avallano, consapevoli o meno, lo sfruttamento delle persone migranti sulla base di logiche lavoriste e/o pietistiche (un evergreen: “I migranti ci servono perché così ci aiuteranno a pagarci le pensioni, accogliamoli!”)

Una cosa del genere venne descritta minuziosamente da Dando Dandi (pseudonimo di Candido Mollar) nell’articolo a puntate di “Bianchi e ne*ri”, pubblicato il 28 Marzo 1942 sull’Adunata dei Refrattari:

“Ciò che ferisce maggiormente il ne*ro, nelle sue più delicate sensibilità, è la doppiezza, l’ipocrisia incommensurabile del bianco nelle sue false pretese di protezione e di emancipazione dell’afro-americano; agenzie sociali governative e private, chiese e missionari delle varie sette religiose, organizzazioni di carità pubbliche, ospedali, ricoveri, riformatori, scuole professionali, borse di studio, collegi, istituti tecnici, università esclusive per la razza negra vengono fondate, finanziate, mantenute esercite per uno scopo solo, evidente, palpabile, indiscutibile: di fare dei “good niggers””, ovvero degli ottimi schiavi dove la condiscendenza bianca è un “atteggiamento untuoso, oleoso, viscido, avviluppante di compassione mendace, di falsa pietà del cristianesimo dominatore che dice alla vittima agonizzante […]: queste frustate fanno più male a me che a voi! La condiscendenza è figlia primogenita della vanagloria e del potere; la ributtante quintessenza morale delle classi dominatrici”.

Nel secondo caso, invece, si possono citare politici istituzionali e varie testate online criptofasciste o apertamente di estrema destra, che, se va bene, riportano eventi riguardanti le persone considerate migranti in maniera falsata o, direttamente, palesi fake news a tono scandalistico.

Facciamo un esempio per questo secondo caso. Più volte sui social network sono circolate immagini di persone non bianche che avevano crocifisso un gatto e giravano in processione. All’epoca, prima la Lega Nord e poi un parlamentare del fu PDL avevano ripreso tale immagine descrivendola come una processione anticristiana inscenata sul suolo italiano da “parte degli immigrati clandestini”. Salvo poi scoprire si trattasse di giovani cristiani ghanesi che si trovavano, per l’appunto, in Ghana.

Altro esempio: l’africano che cucina un gatto per strada.

Questa notizia è girata più volte negli anni: essa è vera ma bisogna contestualizzarla.

Un uomo senzatetto, di origine africana, trova la carcassa di un gatto (quindi un animale non umano già morto) per strada. Scuoia la carcassa e decide di cucinarla.

Già il fatto che si trovi a vivere per strada dovrebbe far pensare a tutta una serie di difficoltà che tale persona può avere (difficoltà a reperire cibo e beni di prima necessità, a lavarsi ecc).

Come viene raccontata questa notizia? L’africano incivile prende un gatto, lo uccide incurante di fronte a tutti e lo cuoce alla bene e meglio per poi gustarselo di fronte ad un pubblico di bianchi indignati (presumibilmente onnivori).

In entrambi gli esempi riportati ci sono degli elementi ricorrenti, accompagnati da cortocircuiti logici che sono sempre uguali.

In ossequio alle teorie sulla gerarchia razziale che vedono la razza bianca al primo posto, più la pigmentazione della persona da attaccare si distacca dal “bianco latte”, e più la propaganda conservatrice e reazionaria si scatenerà nel disumanizzare la persona (o le persone) in questione. Ciò è particolarmente vero per le persone di origine africana, a cui spesso vengono attribuite le peggiori nefandezze senza che ciò faccia specie a nessuno.

Ma le persone di origine africane, migranti o afrodiscendenti, non sono le sole ad essere attaccate in questo modo; lo abbiamo visto con la sinofobia strisciante esplosa in episodi di violenze di strada al principio di questa pandemia. [1]

Un elemento che la propaganda di destra utilizza spesso e volentieri per attaccare e disumanizzare le persone non bianche è il ricorso ad argomentazioni pietistiche ed emozionali che riguardano la crudeltà sugli animali, rigorosamente quelli da “affezione” (cani e gatti). La crudeltà verso gli animali domestici diventa, secondo tale propaganda, un marchio distintivo delle culture non bianche.

Si pensi ad esempio agli attacchi sinofobi che accompagnano le proteste contro il festival della carne di cane di Yulin, in Cina, oltre agli esempi sopracitati che riguardavano dei gatti.

Eppure ci si dimentica che, in tempi di guerra o anche fino a una decina d’anni fa, i cosiddetti “animali d’affezione” venivano macellati e mangiati nella “bianchissima” Europa.

Frederick J. Simoons in “Non mangerai di questa carne”, scriveva a tal merito:

“[…] Ai giorni nostri [presumibilmente anni ’70-’80, ndr] nell’ Estremadura, in Spagna, la carne di cane è ancora considerata una leccornia. La si mangia anche nelle campagne svizzere o in altre regioni alpine e Calvin Schwabe nell’informarci sul modo in cui gli svizzeri fanno seccare la carne di cane (Gedòrrtes Hundefleisch) fa notare che l’unico caso di trichinosi umana occorso in Svizzera negli anni ”70 non fu provocato dal maiale, ma da carne di cane poco cotta. All’inizio del XX secolo un osservatore riferiva di consumo di cane in Germania dove, a suo dire, l’anno precedente ne erano stati uccisi 8.000 esemplari a scopo alimentare, di cui 1.400 nelle sole città di Kassel e Chemnitz. Che in qualche misura il consumo di cane esista anche altrove è testimoniato dal fatto che parecchi Paesi europei hanno approvato leggi per garantirne la macellazione e il commercio rispettando determinati criteri.[…]”

Quindi chi sbandiera sentimenti di pietà e compassione verso gli animali domestici vittime di crudeltà umane, spesso e volentieri si disinteressa completamente della sorte degli animali “da reddito” (ovini, bovini, equini), mostrando l’evidente ipocrisia di un discorso che gioca solo sulle corde emotive ma che nulla ha di razionale.

Questi ultimi animali vengono considerati necessari per l’alimentazione umana, ma in realtà sono indispensabili solo ai profitti dei piccoli e grandi produttori agroalimentari che li allevano e macellano su scala industriale e sistematica in tutto il territorio patrio.

Per concludere il discorso, questi due tipi di propaganda (anti e pro migranti), in linea generale, non sono altro che strumenti dei professionisti delle chiacchiere (giornalisti, opinionisti, politici di professione) per controllare e mantenere in vita un sistema palesemente e dichiaratamente escludente dove nulla viene cambiato: l’iper-sfruttamento lavorativo e la privazione dell’alimentazione rimangono; la diversità viene accentuata ed è fonte di violenze di vario genere; avere un tetto sopra la testa spesso si traduce in brevi periodi mensili in dormitori ufficiali o, alla meglio e in molti casi, in catapecchie i cui tetti potrebbero crollare dall’oggi al domani.

L’effetto spettatore

Le riprese della morte di Ogorchukwu da parte di alcuni testimoni pongono l’attenzione su un altro grave punto della questione: l’effetto spettatore.

Nelle scienze psicologiche sociali, l’ “effetto spettatore” – detto anche “Apatia dello spettatore”, “Complesso del cattivo samaritano”, “Sindrome Genovese” e “Effetto testimone”- , è un fenomeno tipicamente di gruppo dove, generalmente, una persona che si ritrova in una situazione di emergenza (come rischiare la vita, per esempio) non viene aiutata dagli individui attorno a lei.

Generalmente si pensa che quando una persona si trova in una situazione di emergenza, le altre si prodighino ad aiutarla. Il punto, però, è che spesso questo non avviene.

John M. Darley e Bibb Latané, due psicologi della Columbia University, iniziarono ad analizzare questo fenomeno alla fine degli anni ‘60, partendo dal caso dell’omicidio di Kitty Genovese del 1964, da cui deriva uno dei nomi dati al fenomeno. Genovese venne accoltellata a morte mentre le persone attorno a lei non intervennero ad aiutarla e/o prestarle soccorso.

Per i due psicologi, erano stati tre i fattori scatenanti dell’ “effetto spettatore”: 1) diffusione della responsabilità, ossia la sensazione di avere una responsabilità minore quando sono presenti più persone; 2) timore della valutazione: la paura di un giudizio pubblico sfavorevole quando si aiuta la vittima; 3) ignoranza pluralistica, cioè la convinzione che se nessuno sta aiutando la vittima allora la situazione non è pericolosa.

Di conseguenza si è pensato che l’ “effetto” dello spettatore fosse presente in tutti gli individui. Dagli studi successivi che sono stati condotti, è venuto fuori un quadro molto più complesso.

Nel libro di Schroeder et al., “The psychology of helping and altruism: Problems and puzzles” (1995), viene spiegato che vi sono cinque passaggi affinché il processo decisionale di uno o più spettatori in situazioni di emergenza avvenga in modo affermativo:

1) rendersi conto che qualcosa di strano sta accadendo;

2) valutare se la situazione specifica richiede un intervento d’aiuto;

3) assumersi la responsabilità personale dell’intervento;

4) scegliere una forma d’aiuto specifica;

5) mettere in pratica l’aiuto.

Lo studio citato considera l’assunzione di responsabilità (punto 3) come cruciale, in quanto per intervenire in presenza di altri individui-spettatori, vi deve essere una spinta emotiva e personale legata a percezioni soggettive – e non ragionata e ponderata, ossia oggettiva.

In tal senso, simpatie ed antipatie, attrazione e repulsione etc giocano un ruolo fondamentale nell’aiutare una persona in situazione emergenziale o di pericolo quando questa è circondata da un gruppo di suoi simili.

La conferma si ha anche a livello di attività neuronale dove l’ “effetto spettatore” e l’aspetto emozionale condizionano non poco i processi chimico-fisico cerebrali.

Dagli esperimenti fatti tramite “neuroimaging funzionale” [2], attrazione e repulsione sono inseriti in due distinti sistemi motivazionali [3] che si attivano in sequenza quando le persone si trovano di fronte a un’emergenza.

Il numero dei presenti, in contesti del genere, ha anche un suo peso nell’intervento tempestivo. Questo perché gli individui presenti pensano che il dovere di intervenire sia di determinate persone, specializzate ed addestrate ad affrontare situazioni di pericolo (paramedici, vigili del fuoco, docenti, forze dell’ordine etc).

Analizzando la questione da un punto di vista politico e, quindi, andando a guardare al al modo in cui è strutturata la società odierna, la condizione dell’individuo-spettatore è esacerbata da un contesto di de-responsabilizzazione e di delega delle proprie scelte, della volontà e della sicurezza(fisica, sociale ed economica).

Gli individui vengono resi passivi, vengono indotti a non agire e ad “aspettare” che il problema si risolva da sé o tramite l’intervento di persone specializzate.

Se a questa considerazione aggiungiamo la questione razziale, l’inazione verso una persona non bianca in pericolo viene amplificata, in quanto i principi fondamentali del razzismo vengono instillati nella mente degli individui dall’attuale modello sociale.

A peggiorare la questione dell’ “effetto spettatore” ci si mettono i nuovi media; il livello di spettacolarizzazione raggiunto tramite l’utilizzo dei nuovi media (video, messaggi scritti, ecc) pone le persone ad essere spettatori virtuali e non più fisici.

Casi come quello di Kitty Genovese, uccisa mentre i vicini di casa stavano rintanati in casa, o di Niccolò Ciatti, ammazzato in una discoteca senza che nessuno intervenisse, o ancora di Pateh Sabally, suicidatosi nel Canal Grande di Venezia mentre le persone attorno o ignoravano ciò che stava facendo oppure lo riprendevano col cellulare, sono esemplari di ciò che è l’effetto spettatore e l’alienazione disumana data da questa società.

Patriarcato e difesa della razza: un connubio indissolubile

Dopo la morte di Ogorchukwu e l’arresto di Ferlazzo, la compagna di quest’ultimo ha detto che “quell’uomo chiedeva soldi con insistenza. Si è avvicinato a me con grande invadenza e il mio compagno ha perso le staffe”.

A sua volta, l’avvocato di Ferlazzo, Roberta Bizzarri, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“È veramente addolorato, ha pianto sempre, non si capacita che quell’uomo è venuto a mancare. A far scattare la molla dell’aggressione sarebbe stato uno strattonamento ricevuto dalla compagna, Elena, da parte del nigeriano ucciso. Lui dice di aver aggredito l’ambulante quando la compagna è stata presa per un braccio, sostiene che voleva fargli capire che non ci si comporta così, impartirgli una lezione.”

Le parole sono importanti e rivelatorie di certe attitudini e concezioni mentali di chi le pronuncia. E così, leggere di lezioni impartite e “non ci sono comporta così” è indice di una forma di razzismo interiorizzato, spesso anche inconsapevole, per cui “l’africano” in Italia non può comportarsi come al “suo paese”: va rieducato, anche con le cattive, per fargli capire che certe cose non si possono fare. In particolare, non si può importunare la “sacra femmina” accompagnata dall’uomo bianco nello spazio pubblico.

Il discorso patriarcale si lega indissolubilmente a quello nazionalista e razziale.

Nel corso degli anni, la propaganda di destra ci ha deliziato con notizie strumentalizzate dove le donne vengono importunate o abusate da persone nere o arabe, minimizzando o negando allo stesso tempo le violenze dello stesso tipo compiute da soggetti “italianissimi e bianchissimi”.

Tale discorso, lungi dall’essere anche solo vagamente emancipatorio per le donne, rivela in realtà una serie di concezioni del pensiero dominante.

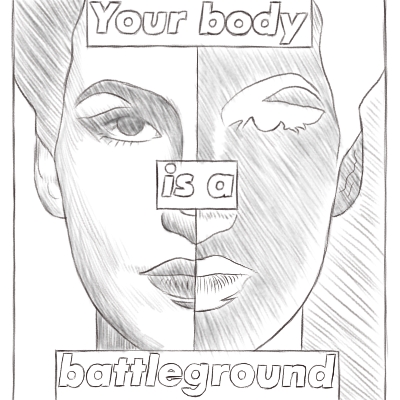

Il corpo femminile viene difeso solo perché tramite esso è più facile difendere il mito della bianchezza, innestando il discorso razziale su quello patriarcale e misogino.

Non a caso, uno dei cavalli di battaglia delle destre, è proprio la “difesa delle nostre donne”.

Secondo i cultori della bianchezza:

-in primo luogo, la donna che si muove da sola nello spazio pubblico non è al sicuro; questo perché lo spazio pubblico è “inquinato” da soggetti alieni (pericolosi e potenziali stupratori per definizione) e non a causa delle dinamiche patriarcali trasversali alla società;

-in secondo luogo, le persone non bianche – in particolare quelle migranti -, sono intrinsecamente cattive, portatrici di una cultura violenta nei confronti delle donne.

Questa concezione è ancora più rimarcata se si tratta di persone appartenenti ad una religione avversaria al cristianesimo cattolico; uno dei cavalli di battaglia della destra nostrana, in particolare nelle sue frazioni neofasciste e tradizionaliste, è l’identità cristiana come opposta e più civilizzata rispetto all’Islam.

Considerazioni di questo tipo hanno mosso, proprio a Macerata, Luca Traini nel febbraio 2018 a compiere un atto di “giustizia fai da te”, sparando letteralmente a caso su ogni persona nera incontrata per strada, evitando la strage per pochissimo.

Traini agì da “lonewolf” [4] come atto di “vendetta” nei riguardi della morte violenta della diciottenne Pamela Mastropietro, avvenuta a fine gennaio dello stesso anno per mano di Innocent Oseghale, uno spacciatore nigeriano.

Traini agì da solo, ma il suo gesto è stato apprezzato da molti che pensavano ci fosse bisogno di dare una lezione a questi soggetti (le persone migranti dedite, secondo la concezione comune, alla criminalità), rimettendoli “al loro posto”.

Ma in generale, qual è la concezione che la società italiana ha della donna?

Nella rissa tra due uomini, la donna viene ritenuta come un oggetto, una proprietà da salvaguardare o un territorio di conquista.

Nonostante nel 1981 siano state abrogate le leggi sul “matrimonio riparatore” (art. 544 c.p.; una misura che serviva a nascondere abilmente lo stupro commesso) e sul “delitto d’onore” (art. 587 c. p.; la donna sposata non doveva disonorare il marito pena la sua morte), le istituzioni e la società italiana hanno mantenuto in auge la visione della donna subordinata all’uomo, al maschile dominante.

Quando parliamo di subordinare, in senso generale, intendiamo “far dipendere una cosa da un’altra. Mettere una cosa in sottordine rispetto a un’altra” (“Lo Zingarelli 2011. Vocabolario della lingua italiana”, 2010, Dodicesima Edizione).

In un contesto patriarcale, la subordinazione femminile si riferisce alla posizione secondaria delle donne, all’accesso negato alle risorse, al processo decisionale, ecc che le portano ad una continua sensazione di impotenza, discriminazione ed esperienza di una limitata autostima e fiducia in se stesse.

L’utilizzo dell’espressione “subordinazione femminile” non è usato a caso; Gerda Lerner, nell’ “Appendix. Definitions” del libro “The creation of patriarchy”, spiega le differenze tra “oppressione” e “subordinazione” e del perché si tende ad utilizzare quest’ultimo termine:

“[…] la parola “oppressione” implica il vittimismo; in effetti, coloro che la applicano alle donne spesso concettualizzano principalmente come vittime le “donne-come-gruppo”. Questo modo di immaginare le donne è fuorviante e antistorico. Sebbene tutte le donne siano state vittime in alcuni aspetti della loro vita e alcune, in certi momenti, più di altre, le donne sono strutturate nella società in modo tale da essere sia assoggettate che agenti. Come abbiamo detto in precedenza, la “dialettica della storia delle donne”, la complessa attrazione di forze contraddittorie sulle donne, le rende contemporaneamente marginali e centrali negli eventi storici. Cercare di descrivere la loro condizione usando un termine che oscura questa complessità è controproducente.

La parola “oppressione” si concentra su un torto; è soggettiva in quanto rappresenta la consapevolezza del gruppo assoggettato di aver subito un torto. La parola implica una lotta per il potere, una sconfitta che porta al dominio di un gruppo sull’altro.

Può darsi che l’esperienza storica delle donne includa “oppressioni” di questo tipo, ma comprende molto di più.Le donne, più di ogni altro gruppo, hanno collaborato alla propria subordinazione accettando il sistema di sesso e genere.

Hanno interiorizzato i valori che le subordinano a tal punto da trasmetterli volontariamente ai loro figli e alle loro figlie. Alcune donne sono state “oppresse” in un aspetto della loro vita da padri o mariti, mentre loro stesse hanno esercitato un potere su altre donne e uomini. Queste complessità diventano invisibili quando il termine “oppressione” viene usato per descrivere la condizione delle donne come gruppo.

L’uso dell’espressione “subordinazione delle donne” al posto della parola “oppressione” presenta vantaggi distintivi. La subordinazione non ha la connotazione di un’intenzione malvagia da parte del dominante; consente la possibilità di collusione tra lui e la parte subordinata. Include la possibilità di accettare volontariamente lo status di subordinato in cambio di protezione e privilegi, una condizione che caratterizza gran parte dell’esperienza storica delle donne. Per questa relazione userò il termine ” predominio paternalistico”. Il termine “subordinazione” comprende altre relazioni oltre al ” predominio paternalistico” e ha l’ulteriore vantaggio, rispetto a “oppressione”, di essere neutrale rispetto alle cause della subordinazione. Le complesse relazioni tra sesso e genere di uomini e donne nel corso di cinque millenni non possono essere attribuite a un’unica e semplice causa – l’avidità di potere degli uomini. È quindi meglio usare termini abbastanza privi di valore che ci permettano di poter descrivere le varie e diverse relazioni tra sesso e genere, costruite da uomini e donne in tempi e luoghi diversi.”

Il rapporto di potere così creato porta gli uomini, secondo femministe come Simone de Beauvoir e Kate Millet, a considerare le donne come un secondo sesso (o subalterno a quello maschile), o una classe sessuale dipendente dal dominio patriarcale.

Il patriarcato, come sistema, pone e accentua diversi tipi di violenza che possono essere usati per controllare e sottomettere le donne.

Tale violenza da parte degli uomini può persino essere considerata legittima e le donne sono sempre considerate vittime della violenza maschile. La violenza maschile è sistematicamente condotta con l’avallo delle istituzioni (statali e clericali) e della cultura del dominio.

In questo sistema patriarcale, uomini e donne si comportano, pensano e aspirano in modo diverso perché è stato insegnato loro a pensare alla mascolinità e alla femminilità in modi che condizionano la differenza di genere.

In tal senso, si dimostra che gli uomini e le donne hanno, o dovrebbero avere, una serie di qualità e caratteristiche completamente diverse e contrapposte. Ad esempio, le qualità “maschili” sono forza, coraggio, impavidità, dominio, competitività, ecc., mentre quelle “femminili” sono cura, accudimento, amore, timidezza, obbedienza, ecc.

Per preservare tale stato di cose – in cui è compresa la subordinazione -, fin dall’infanzia gli individui vengono plasmati tramite un processo di socializzazione di genere.

Chi alimenta questi processi (subordinativi e di socializzazione) sono la famiglia, la cultura, le istituzioni e il sistema capitalistico.

In un sistema ineguale, discriminatorio e di subordinazione, scriveva Sylvia Walby in “Theorizing Patriarchy”, “la forza lavoro delle donne, la riproduzione delle donne, la sessualità delle donne, la mobilità delle donne, la proprietà e altre risorse economiche sono sotto il controllo patriarcale”.

Conclusioni

Alla luce di quello che abbiamo riportato, risultano chiare le dinamiche che sono accadute in quel frangente. L’uccisione di un soggetto ricadente in più linee di fragilità, in quanto soggetto razzializzato, disabile e presumibilmente ai gradini più bassi della gerarchia maschile, è solamente la punta dell’iceberg di un sistema di violenze interiorizzato che agisce dal e sul corpo sociale.

Quanto abbiamo riportato nei tre paragrafi precedenti costituisce quelle condizioni di contorno che hanno fatto sì che una persona, in evidente situazione di difficoltà e pericolo, venisse uccisa.

Non abbiamo voluto trattare alcuni dettagli che sono circolati sui social e sui media mainstream nel corso di questa ultima settimana:

– il TSO a cui era stato sottoposto l’omicida in passato: non tanto perché non lo ritenessimo importante, ma perché esula dalle nostre conoscenze. Inoltre, concentrarsi sul problema psicologico-psichiatrico rischierebbe di far passare la vicenda come opera di “un pazzo”, quando invece si tratta di un fatto sociale che ha radici ben precise e non può essere ricondotto, secondo noi, ad un momentaneo raptus di violenza;

– la turistificazione del territorio: Civitanova Marche è una località balneare che affaccia sull’Adriatico. Non abitando in quelle zone, non sappiamo quanto abbiano inciso i processi di turistificazione e mercificazione sulle dinamiche sociali di quel territorio.

Per poter aiutare la famiglia di Ogorchukwu, riportiamo l’IBAN del conto corrente intestato alla moglie Charity Oriakhi: IT85N0200869201000106469918

Bibliografia

-Bianco Alessandro, conte di Saint-Jorioz, “Il brigantaggio alla frontiera pontificia dal 1860 al 1863. Studio storico-politico-statistico-morale-militare”, G. Daelli e C. Editori, Milano, 1864

-Del Boca Angelo, “Italiani, brava gente?”, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2011

-bell hooks, “Tutto sull’amore. Nuove visioni”, Feltrinelli, Milano, 2003

-Dando Dandi, “Bianchi e Negri”, Edizioni L’Antistato, Cesena, 1962

-Simoons Frederick J., “Non mangerai di questa carne”, Eleuthera, Milano, 1991

-Hortensius Ruud, de Gelder Beatrice, “From Empathy to Apathy: The Bystander Effect Revisited”, “Current Directions in Psychological Science”, n. 4, anno 27, Agosto 2018, pagg. 249–256

-(a cura di) Mantovani Giuseppe, “Manuale di psicologia sociale”, Giunti Editore, Firenze, 2003

-Zamperini Adriano, Testoni Ines, “Psicologia sociale”, Einaudi, Torino, 2017

-Schroeder et al., “The psychology of helping and altruism: Problems and puzzles”, McGraw-Hill, 1995

-Lerner Gerda, “The creation of patriarchy”, Oxford University Press, 1986

-de Beauvoir Simone, “Il secondo sesso”, Il Saggiatore, Milano, 1999

-Millett Kate, “La politica del sesso”, Rizzoli, Milano, 1971

-Walby Sylvia, “Theorizing Patriarchy”, Wiley-Blackwell, 1991

Note

[1] Vedasi Daniele Brigadoi Cologna, “Le tentazioni sinofobiche italiane dopo un anno di pandemia globale”, Orizzone Cina, n. 3, pagg. 76-80, Vol. 11, 2020.

Link: https://www.ojs.unito.it/index.php/orizzontecina/article/download/5606/5004/

[2] Per neuroimaging si intende un insieme di strumenti per la visualizzazione del cervello in vivo a livello strutturale e anatomico (neuroimaging morfologico) e nell’esecuzione di particolari compiti motori e cognitivi (neuroimaging funzionale). Nel caso del “neuroimaging funzionale” vengono adoperati gli strumenti quali il PET (Positron emission tomography) e la fMRI (Functional magnetic resonance imaging) per localizzare e studiare le funzioni motorie e cognitive.

Fonte: Treccani, “neuroimaging”

[3] Per sistemi motivazionali si intendono una serie di regole innate, orientate biologicamente a organizzare il comportamento che porta alla sopravvivenza dell’individuo e della specie, predisponendo l’individuo all’azione e a comportamenti in grado di modificare il rapporto tra sé e l’ambiente fisico e relazionale.

Le componenti cognitive, emotive e comportamentali di cui sono dotati, permettono alla specie di adattarsi a specifici aspetti e, al tempo stesso, evolversi.

Fonte: Riello Maria, “Attaccamento e sistemi motivazionali. La motivazione in psicologia”, Presentazione di PowerPoint, Università del Salento, 2018

[4] Traduzione per “lupo solitario”. Secondo “urban dictionary”, un lupo solitario è “una persona che preferisce stare da sola piuttosto che con gli altri. Diversamente da un eremita, un lupo solitario vivrà e lavorerà nella società piuttosto che nascondersi da essa. Può anche riferirsi a una persona che preferisce lavorare da sola […] non cercano la compagnia degli altri.”

Nei casi di atti terroristici (come quello di Traini, ma anche di Anders Breivik nel 2011), i lonewolves sono quelle persone che agiscono in via informale dopo essersi radicalizzate, solitamente in forum online, ed aver avuto accesso a tutta una serie di informazioni che vanno dai target da colpire al reperimento di armi da fuoco o fabbricazione di materiali esplodenti.